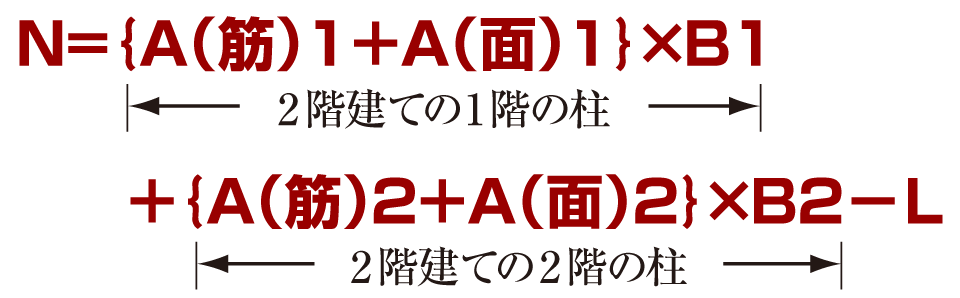

接合金物を選択するための算定式 階高6m以下で使用可能

1. 平屋建ての柱、もしくは2階建ての2階部分の柱、および 2階建ての1階で上に2階がない部分の柱

|

N値(引き抜き力) この数値によって、金物を選択する |

|---|---|

|

検討する柱の両側の壁倍率の差(筋かいの揚合は補正値を含む) |

|

周辺部材の押さえ効果を表す係数0.5(出隅の場合0.8) |

|

鉛直荷重による押さえ効果を表す係数0.6(出隅の場合0.4) |

|

当該階の横架材の上端の相互間の垂直距離(3.2m<H₁≦6.0m)、ただし、H₁≦3.2mの場合は2.7 |

2. 2階建ての1階で上に2階がある部分の柱

|

上記の平屋建て等の柱の場合と同じ |

|---|---|

|

検討する柱に連続する上階(2階)柱の両側の壁倍率の差(筋かいの場合は補正値を含む) |

|

2階の周辺部材の押さえ効果を表す係数0.5(2階が出隅の場合0.8) |

|

鉛直荷重による押さえ効果を表す係数1.6(出隅の場合1.0) |

|

当該階に連続する壁における2階の横架材の上端の相互間の垂直距離(3.2m<H₂≦6.0m)、ただし、H₂≦3.2mの場合は2.7 |

これらの算定式から導き出されたNの値を表1に照らし合わせると、継手・仕口に用いる接合金物(もしくは必要耐力)が決まります。

表1 接合部の仕様

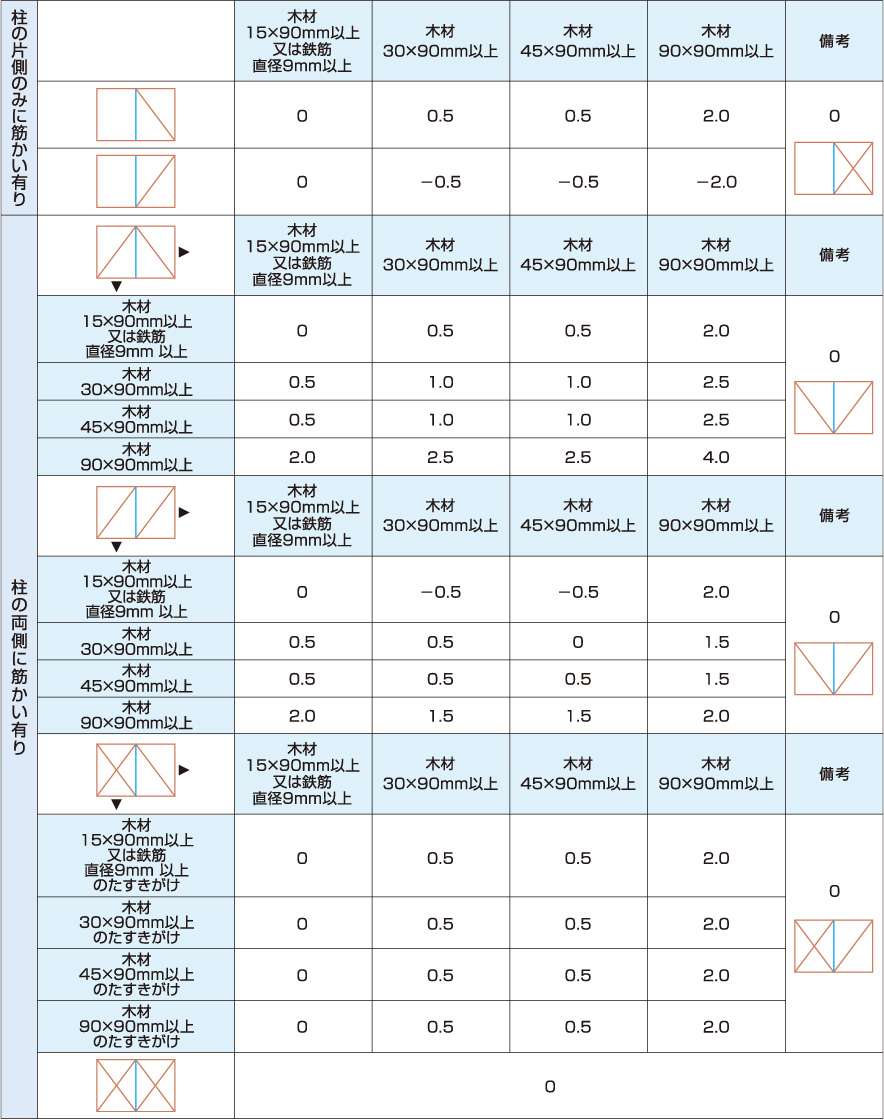

表2 柱に取り付く筋かいの種類と位置による補正値

N値計算時の注意事項

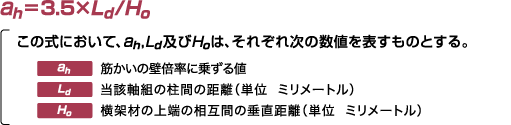

❶ 筋かいの壁倍率の低減 階高3.2m超えのとき

筋かいを入れた軸組の高さが一定の高さを超えると所定の倍率が発揮できなくなるため、横架材の上端の相互間の垂直距離が3.2mを超える場合は、下記式による値(1を超える場合は1)を乗じて、筋かいの壁倍率を低減する必要がある。

❷ 準耐力壁等の仕口について

存在壁量に算入する準耐力壁等の必要壁量に対する割合が各階・各方向いずれも2分の1以下である場合は、柱頭・柱脚の接合方法の検証については、準耐力壁等の壁倍率は0とすることが可能である。ただし、倍率が合わせて1.5倍を超える準耐力壁等が取り付く柱の柱頭・柱脚については、存在壁量に算入した準耐力壁等を含めて接合方法の検証を行う必要がある。各階・各方向いずれかで存在壁量に参入する準耐力壁等の必要壁量に対する割合が2分の1を超える場合は、存在壁量に算入した全ての準耐力壁等を含めて接合方法の検証を行う。

❸ 7倍超えの耐力壁の扱い

昭56建告第1100号第1の解説に記載される通り、実際の倍率が7倍を超える軸組については、壁量計算では7倍として扱い、軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口の検証においては実際の倍率のみを用いて検証を行う必要がある。

| 本項は一部、(公財)日本住宅・木材技術センターより発行の『木造住宅用接合金物の使い方』及び 『木造軸組構法住宅の構造計画【令和7年4月施行対応版】』から抜粋しています。 |