制震

現在の耐震基準は、繰り返される大きな揺れは想定されていません。

たとえ耐震基準をクリアした建物であっても、大きな地震によって建物を強固につないでいた釘やビスが緩んだり破損したりして倒壊する可能性があります。一見被害がないように見えても、建物内部がダメージを受けていることがあります。

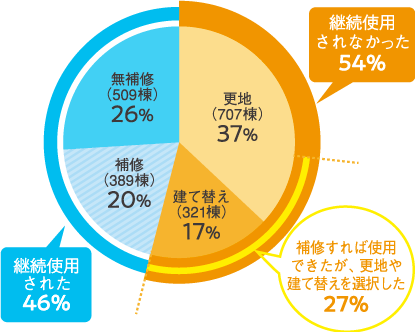

熊本地震では修復できる損傷レベルであっても建て替えられていた

熊本地震では、倒壊した297棟うち88.2%にあたる262棟が2回目の揺れで倒壊しました。修復できず、更地にして建て替えるしかない建物は27%でしたが、実際には約半数の54%が更地または建て替えられていました。継続使用が可能な建物でも更地や建て替えを選択する人が27%を占めており、補修せずに使えるレベルに損傷を抑えることが重要です。

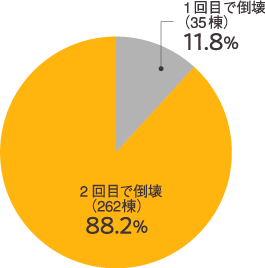

倒壊した建物(木造)

(倒壊数:297棟)

- 約90%の建物が、

2回目の揺れで倒壊した。

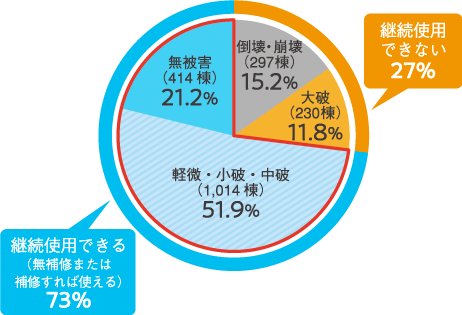

被害状況(木造)

益城町中心部の被害状況(有効棟数:1,955棟)

- 無補修または補修すれば使える建物は73%。

約3/4は継続使用できる被害レベルだった。

2年後の建物状況(木造)

益城町中心部の震災2年後の建物状況(有効棟数:1,926棟)

- 地震直後の調査では73%が継続使用できるとされたが、実際には46%にとどまった。

小破以下に抑えないと継続使用が難しいことがわかった。

※参考:国土交通省/国立研究開発法人建築研究所「熊本地震における建築被害の原因分析を行う委員会 報告書」

日本地震工学会論文集2019年19巻1号「2016年熊本地震から2年経過した益城町市街地の被災建物の現況調査」

大地震で家が倒壊しなくても、その家に住み続けられるとは限りません。

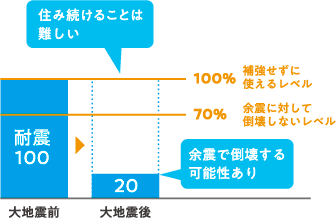

耐震だけでは地震のたびに接合部が緩み、強度が落ちていきます。

地震後も続く生活への備えとして制震をプラスすることをおすすめします。

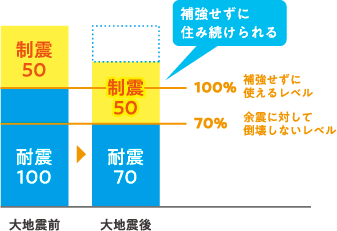

耐震等級1は、建築基準法の耐震基準と同程度の耐震性能で、1回の大地震での倒壊は防ぐものの、損傷しないことや繰り返しの地震に耐えることを想定したものではありません。そのため、大地震発生後に残る耐力(耐震性)は激減!繰り返し襲ってくる余震に耐えられないだけでなく、住み続けることが難しくなる可能性があります。

耐震等級1の建物に50%の制震をプラスすると、地震エネルギーを吸収して建物の変形(揺れ)が小さくなるため、建物を補強せずに使えるレベルに損傷を抑えることができます。制震は耐震と違い性能がほとんど劣化しないため、何度でも地震の揺れを吸収することができます。

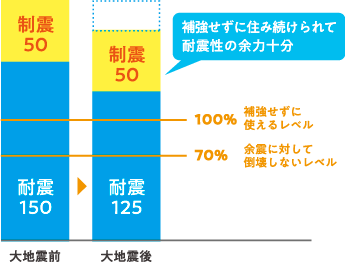

耐震等級3(耐震等級1の1.5倍の壁量)にグレードアップすることで、大地震後の耐震性の劣化を抑制できます。耐震の「強固な力」と制震の「吸収する力」の相乗効果で、地震に強く地震後も住み続けられる家にすることができます。もちろん、繰り返しの地震にも安心です。

※グラフはイメージです。

「耐震」「制震」「免震」の3 つの地震対策とその特徴

耐震 揺れに「耐える」

- コストが一番かからない。

- 大地震でダメージが残り繰り返しの地震のたびに強度が落ちる。

制震 揺れを「吸収する」

- 制震部材自体が動いても性能劣化がほとんどなく、繰り返しの地震にも効果を発揮する。

- 耐震と組み合わせて使用するため耐震のみと比べると多少コストがかかる。

免震 揺れを「伝えない」

- 建物と地盤を切り離すため建物に直接揺れが伝わらない。

- 地盤やプランに制約が多く、かなりのコストがかかる。

家づくりを始める時の決断が、その後を大きく左右します。

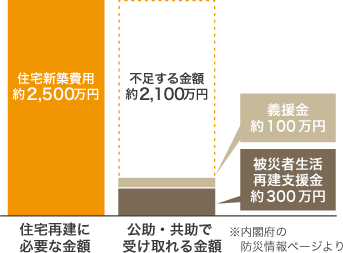

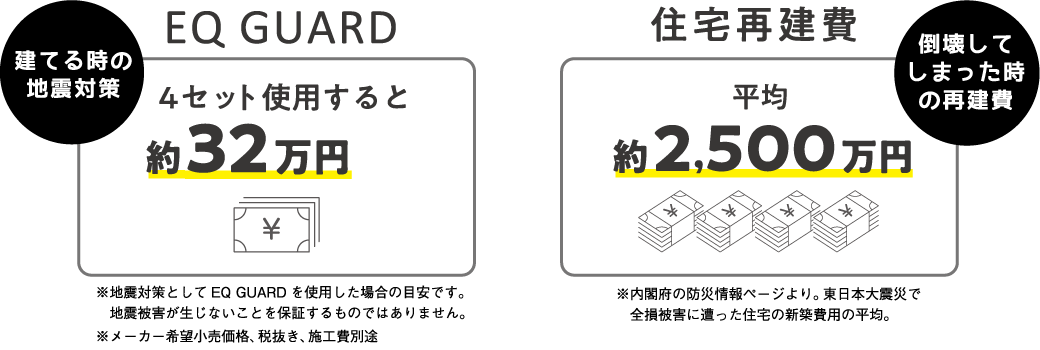

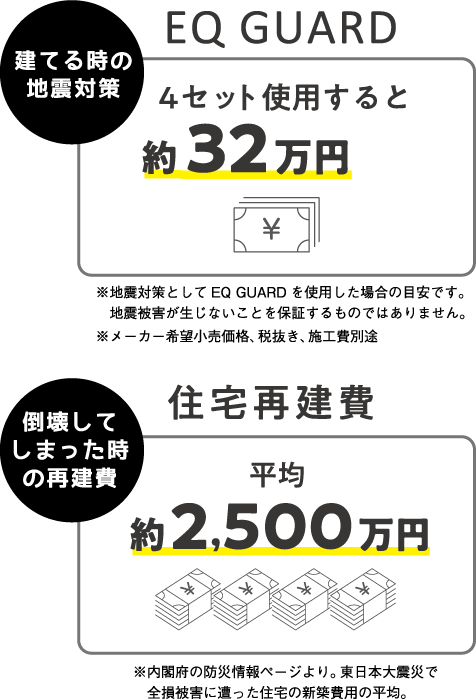

もしも倒壊してしまったら…平均で約2,100万円不足に!?

東日本大震災で、住宅再建にかかった費用は平均約2,500万円です。対して、被災者生活再建支援制度で受け取れる金額の上限は300万円。義援金約100万円と合わせても、約2,100万円不足することになります。

地震保険+ EQ GUARD で万全の備えを!

お金の調達で頼りにしたい地震保険ですが、不足分を全額カバーするのは難しいのが現状です。例えば2,500万円の火災保険で契約できる地震保険は最大1,250万円。全損以外の被害では、受け取れる金額はさらに少なくなります。お金の不安に備えるには、地震保険に加え建物の被害を最小限に抑える地震対策が重要です。

お金の負担

- 引っ越し

- 家財の買い替え

- ローンの返済負担

人への被害

- 建物の倒壊による被害

- 家具の転倒によるケガ

- 照明などの落下によるケガ

精神的な負担

- 余震に対する不安

- 避難所生活

大地震の脅威は、他人ごとではなくなっている

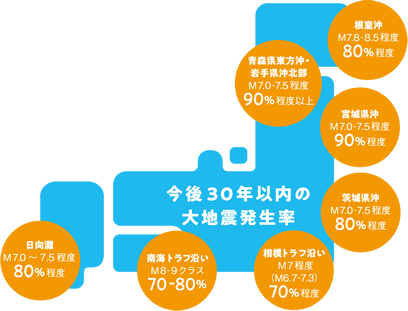

今後30年以内の大地震の発生率が公表されています。

相対的に確率が低い地域でも安心はできません。

熊本地震は相対的に確率が低かった九州で発生しました。それだけ地震の予測は難しく、誰にとっても大きな脅威だと言えるでしょう。どこに住んでいても油断は禁物です。

※参考:地震調査研究推進本部

「活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧(2023年1月1日での算定)」

京都大学 生存圏研究所

五十田博教授

「制震」「高耐震」で損傷被害を最小限にすれば、地震後も住み続けられる。

中地震の時に建物の損傷を最小限にして、大地震の時に建物が倒壊して人命を損なわないようにしようというのが建築基準法の耐震性に関する基本的な考え方です。つまり、大地震に見舞われたときに損傷しないことや継続して住み続けられることをねらっているものではありません。ただ、この耐震性は、「設計」という行為によって向上させることができます。

例えば、強い壁をバランスよく基準よりも多く配置したり、繰り返しの地震に対して性能劣化の少ない制震壁を使ったりして大地震時に損傷を抑え、継続して住まうことが可能な住宅を設計することは現在の技術では可能です。想定外の自然災害も多く発生している昨今です。より高い耐震性を目指していただければ、災害の克服も可能と思います。